m 2021, um cenário peculiar começou a se desenhar nos Estados Unidos. O mercado de trabalho estava extremamente aquecido – o desemprego havia caído dos 14,7% registrados no baque da pandemia para baixíssimos 4% em pouco mais de um ano, e seguiria em queda. Havia tanta contratação em tão pouco tempo que sobravam vagas e faltavam candidatos.

Nisso, o trabalhador americano se viu numa situação rara, com mais poder de escolha. Muita gente aproveitou para trocar de empresa em busca de condições melhores – e não só em termos de salário. Na onda “a grama do vizinho é sempre mais verde”, foram em busca de empregos com regimes mais flexíveis, menos desgastantes e em companhias teoricamente mais preocupadas com a saúde mental dos funcionários.

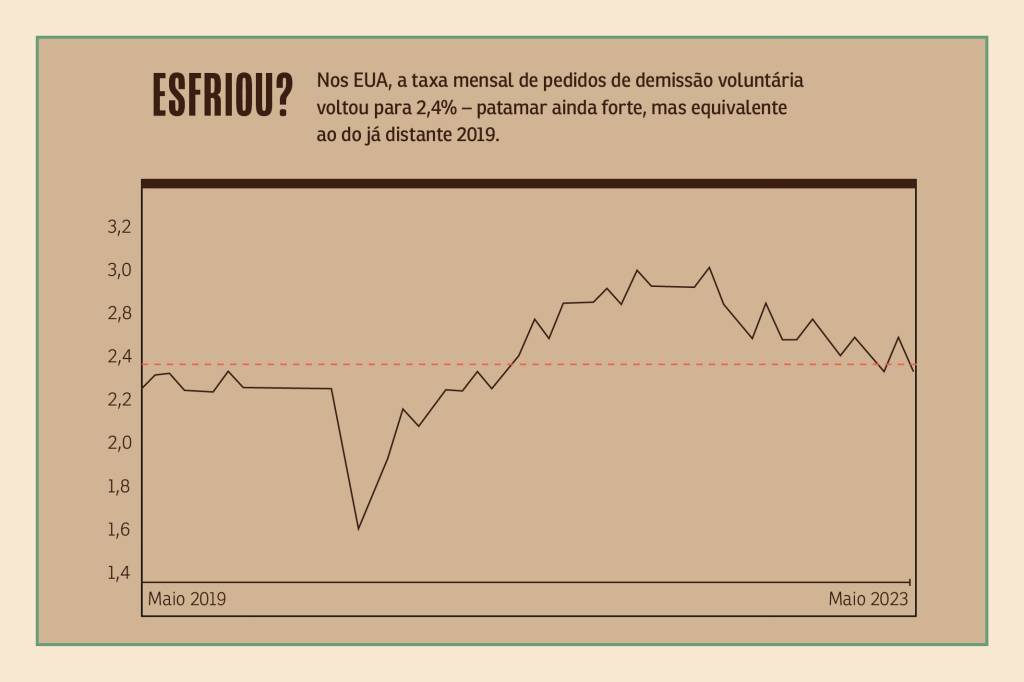

Foram mesmo. As taxas de pedidos de demissão voluntária dispararam no país; antes do fenômeno, em 2019, 2,3% dos trabalhadores americanos escolhiam abrir mão de seus empregos todos os meses. Em 2021, essa taxa escalou e fechou o ano em 3% – e seguiria acima do normal pré-pandêmico no ano seguinte. O resultado foi que 47 milhões de americanos pediram para sair em 2021; em 2022, 50 milhões, um recorde.

O primeiro a nomear a tendência de demissões, ainda em maio de 2021, foi Anthony Klotz, então professor da Universidade do Texas. Ele cunhou o termo “Great Resignation” (“Grande Resignação”) para descrever o fenômeno (não é anglicanismo – em português, “resignação” também significa a demissão voluntária de um cargo).

Nessa dança das cadeiras, empresas tiveram que ceder para segurar seus talentos. De novo, não estamos falando só de salário, mas do pacote completo. Esse foi um dos principais motivos que explicam, por exemplo, a manutenção do regime remoto, uma das exigências prioritárias dos candidatos, mesmo após o arrefecimento da pandemia – sem isso, dificilmente as empresas saíram na frente nas contratações.

Mas a onda parece ter se acalmado. A taxa de demissões voluntárias por lá, em trajetória de queda há meses, voltou para os 2,4% – patamar já visto em 2019. Com base nesse número, jornais como The New York Times e BBC decretaram o fim da Grande Resignação, e até Klotz, criador do termo, concorda que ela acabou – pelo menos em terras americanas.

Mas, dois anos depois, a grande resignação deixou suas marcas no modo em que enxergamos o trabalho. O que podemos aprender com ela?

O fim da grande resignação

Primeiro, vamos entender por que a grande resignação chegou ao fim. Para isso, precisamos voltar ao seu nascimento.

Parece esquisito que um exército de trabalhadores tenha decidido pedir as contas logo após o baque de uma crise econômica e sanitária. Mas foi justamente na esteira da recuperação pós-pandêmica que a grande resignação nasceu. Quando o vírus chegou e as empresas fecharam as portas aos montes, o Fed, banco central americano, reagiu baixando os juros para perto de zero – juros baixos tornam empréstimos mais baratos, estimulando o consumo e a economia como um todo.

Não só. O governo federal americano respondeu a crise com generosos auxílios emergenciais para a população desempregada conseguir sobreviver. O combo de dinheiro público pingando no bolso e economia aquecida resultou no poder de escolha dos funcionários diante de várias vagas.

Apesar de ser um fenômeno majoritariamente americano, a grande resignação não aconteceu só nos EUA. Em maior ou menor proporção, com peculiaridades geográficas, se espalhou pelo mundo ocidental.

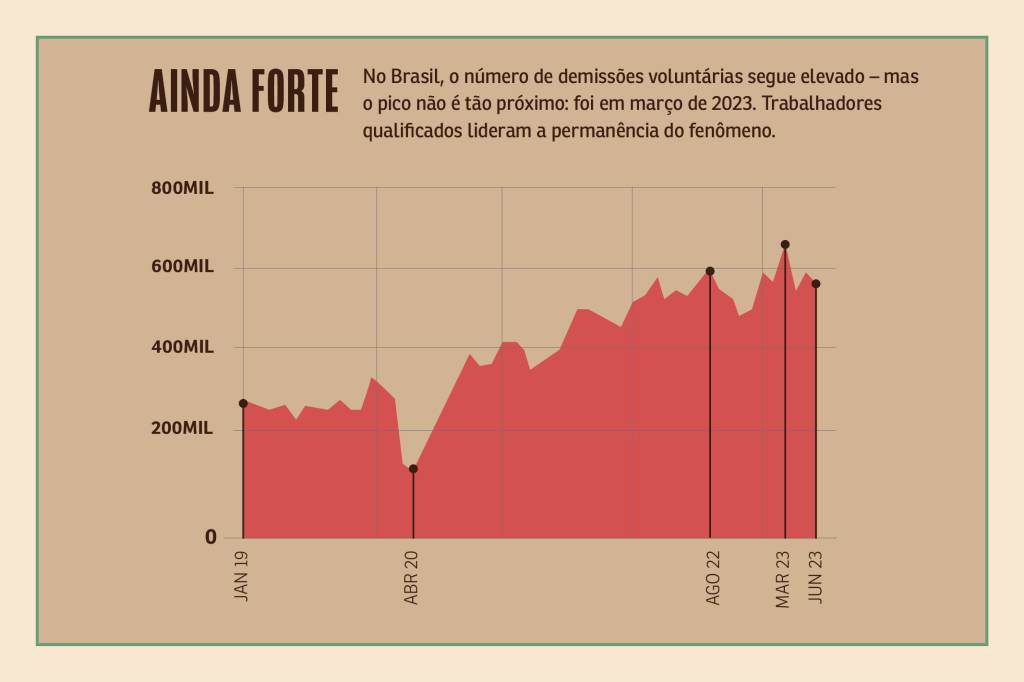

Chegou, inclusive, ao Brasil. Aqui, mascarado numa taxa de desemprego de dois dígitos, mais de quinhentos mil brasileiros pediram demissão todos os meses em 2021 e 2022, bem acima da média de 300 mil registrada em 2019. E a onda brasileira ganhou até mais força em 2023 (mais sobre isso adiante).

Os números também mostram que alguns países europeus, como o Reino Unido, também passaram por cenários semelhantes. É que, praticamente no mundo todo, o combo de juros baixos + auxílios governamentais rolou no pós-pandemia, com os mesmos resultados.

E é justamente esse combo que explica também a morte da grande resignação. Voltemos para os EUA: por lá, as medidas do governo funcionaram para tirar a economia do buraco pandêmico. Mas, eventualmente, o efeito colateral de tanto dinheiro circulando na praça chegou: a inflação.

Com o aumento de preços ameaçando chegar aos 9% anuais por lá – maior inflação em 40 anos –, o Fed fez o caminho contrário: subiu os juros. Isso esfria a economia, enxugando a grana em circulação e desestimulando o consumo. O resultado é a queda na inflação; o problema (esperado) é o desemprego.

Só tem um detalhe. Os EUA vivem um cenário, no mínimo, esquisito. Apesar dos juros altos (hoje em 5,50%, os maiores desde 2001), o mercado de trabalho segue aquecido. O desemprego ronda os 3,6% há meses, um dos menores patamares da história. E a recessão que muita gente previu quando o Fed começou a combater a inflação ainda não chegou.

Mesmo assim, só a ideia de que as coisas podem piorar a qualquer momento causa medo nos trabalhadores, que se agarram aos empregos atuais em busca de alguma estabilidade. No começo do ano, diversos episódios de demissões (não voluntárias) em massa pipocaram no noticiário, atingindo principalmente as empresas de tecnologia e startups. O temor de ser o próximo da fila viralizou. É isso o que explica a queda nos pedidos de saída. Fica ao menos a impressão de que não há para onde sair, mesmo que a taxa de desemprego em baixa diga o contrário.

Com trabalhadores mais acuados, empresas recuperaram parte do poder que haviam perdido. Por isso mesmo, muitas passaram a puxar a corda de volta para o trabalho presencial neste ano.

Além de oferecer flexibilidade, as companhias também, naturalmente, tiveram que aumentar os salários para atrair trabalhadores no auge da grande resignação. Isso foi visto em todas áreas, mas os maiores ganhos ficam na base da pirâmide: em setores como serviços e varejo, que costumam usar mão de obra menos qualificada. Quando lojas, restaurantes, hotéis etc. reabriram no pós-pandemia, ficou difícil achar gente para preencher as vagas pelos preços anteriores.

O resultado foi que o salário médio de trabalhadores de restaurantes, por exemplo, cresceu 28% entre 2020.

Ironicamente, o aumento constante dos salários foi outra dor de cabeça para o Fed, já que maiores rendimentos significam mais pressão inflacionária. Agora a alta nos pagamentos começou a desacelerar, e a grande pergunta é se os contracheques seguirão mais gordos daqui para a frente, com a guinada na dinâmica de poder.

E no Brasil?

Em fevereiro de 2022, noticiamos na Você S/A que o fenômeno da grande resignação também tinha chegado ao Brasil. A curva de pedidos de demissão voluntária (que não incluem a modalidade de comum acordo) medida pelo Caged era quase idêntica à dos EUA: uma queda profunda em 2020 seguida por uma rápida escalada para níveis bem acima do normal pré-pandêmico.

Mas rolou um desencontro a partir de abril do ano passado. Enquanto as demissões voluntárias engataram trajetória de queda na terra do tio Sam, por aqui elas seguiram em alta, até atingir o pico de 685 mil em março de 2023, segundo um levantamento da LCA Consultores com base nos dados do Caged. Em junho, esse número caiu para 587 mil, sinal de que a coisa pode estar perdendo força, ainda que permaneça muito acima do normal.

Um fator pode explicar esse descompasso entre a grande resignação americana e a brasileira. Nos EUA, a onda de demissões por vontade própria foi generalizada, atingindo praticamente todos os setores da economia e da pirâmide salarial. Por aqui, ainda que o início do processo tenha sido igualmente democrático, a dança das cadeiras acabou se concentrando na mão de obra qualificada.

Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), com base em números de janeiro a maio de 2022, mostrou que 48,2% das demissões de trabalhadores de nível superior foram voluntárias. Já entre quem tem o ensino fundamental incompleto, a proporção de saídas por escolha própria foi bem menor: 25,4%. Seis das dez ocupações no topo do ranking das demissões ficaram para a área de Tecnologia da Informação, um segmento particularmente valorizado.

Nos EUA, o desemprego tem ficado mais ou menos estável nos últimos meses; por aqui, vem em trajetória de queda, e isso é especialmente verdade para o topo da pirâmide. A taxa de desocupação dos profissionais qualificados (a partir dos 25 anos com ensino superior completo) é de baixíssimos 3,5%, segundo o IBGE; já a da população geral fica em 8%. Ou seja: o mercado de trabalho está aquecido para os diplomados, que seguem com poder de escolha alto.

Depois do fim

Independentemente de quanto tempo as renúncias seguirão, um outro fenômeno já é visível tanto no Brasil quanto nos EUA. É como um spin-off da grande resignação: trabalhadores podem até não pedir demissão no ritmo dos últimos meses, mas isso não significa que estejam felizes onde estão.

No ano passado, um outro termo começou a tomar conta das manchetes no lugar de a grande resignação: o “quiet quitting”, ou demissão silenciosa. De demissão mesmo o negócio não tem nada. Trata-se de uma visão do trabalho que consiste em cumprir as obrigações do cargo, mas não ir além disso. De certa forma, é um termo que encapsula o desengajamento dos trabalhadores em seus empregos, e uma resposta a modelos de trabalho desgastantes, pouco saudáveis.

O termo gerou burburinho nas redes sociais, especialmente entre a geração Z. Se, por um lado, a vida real não é o TikTok, por outro a rápida popularização desse e de outros termos indica que, para pelo menos parte da população, a infelicidade no trabalho segue alta. E acende um sinal de alerta para as empresas: é claro que a grande resignação tenha acabado não porque funcionários finalmente encontraram uma grama verde o suficiente, mas sim porque a situação econômica deteriorou. Quando a oportunidade voltar a surgir, a dança das cadeiras pode recomeçar.

Duvida? Uma pesquisa do LinkedIn no começo do ano descobriu que 61% dos trabalhadores americanos estavam considerando deixar seus empregos em 2023. E o componente geracional é nítido: 72% dos membros da geração Z e 66% dos millennials responderam que consideravam uma guinada na carreira, contra 55% da geração X.

O fenômeno é tão claro que, mais uma vez, foi criado um termo em inglês para descrevê-lo: “grumpy staying”. Significa algo como “ficando (no emprego), mas de mau humor”. Ou seja: trabalhadores só não pedem demissão por falta de opção; a vontade de sair está lá.

De certa forma, isso não é novo. Uma pesquisa da consultoria de recrutamento Robert Half detectou que 91% dos entrevistados já haviam permanecido no emprego mesmo se sentindo insatisfeitos, sendo que, entre os motivos citados, o principal (42%) foi justamente a ausência de outras oportunidades.

Por outro lado, há um componente de fato inédito na forma atual do fenômeno. O grumpy staying não é silencioso – as novas gerações fazem questão de falar abertamente que não estão satisfeitas, e questionam em massa os modelos de trabalho. Deixam bem claro que, se as exigências não forem atendidas, podem pular da empresa sem remorso.

Para quem estava prestando atenção, essa conclusão era mais ou menos previsível. Há anos se notava que jovens mudavam de emprego mais do que as gerações anteriores. E, há anos, a taxa de demissão voluntária estava crescendo.

Lembra daqueles 2,4% que representavam o “fim” da grande resignação porque era algo já visto em 2019? Então: na época, esse número era o recorde, depois de um crescimento sustentado por anos.

Em 2009, a taxa era de mero 1,2%. Isso indica o seguinte: à medida que as novas gerações entram no mercado, cresce a porcentagem de quem decide dar adeus aos chefes. A grande resignação pós-pandemia só ganhou destaque por ter turbinado isso em uma curta janela de tempo, mas a dança das cadeiras já estava acelerando bem antes.

“Na minha opinião, esse não é um fenômeno ligado simplesmente a um período do tempo”, opina Vitor Silverio, gerente de parcerias estratégicas da Robert Half. “Ele foi criado por uma nova geração que quer ver sentido no trabalho, se sentir satisfeita e valorizada. É algo que foi colocado em pauta por quem é o futuro do trabalho.”

Talvez, então, o mercado não viva mais numa “grande” resignação daqui para a frente, mas tudo indica que as novas gerações trouxeram uma espécie de resignação permanente para a jogada. Uma dança das cadeiras constante – ainda que a música, agora, esteja um pouco mais lenta.